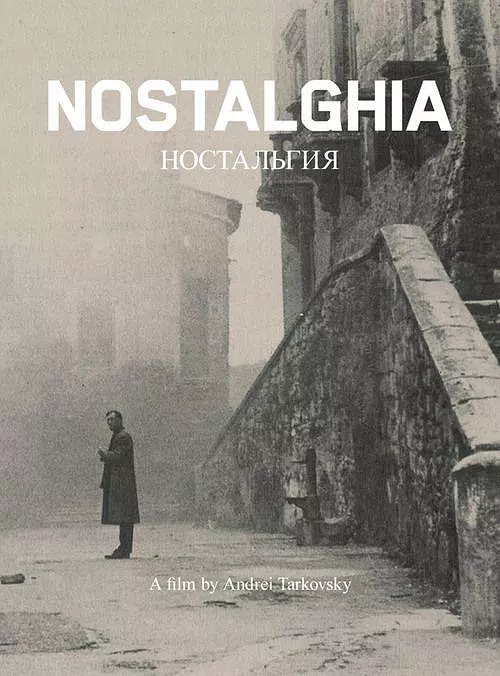

雾气朦胧的画面、充满仪式感的长镜头、诗意而深邃的风格……如果要评选世界上最伟大的电影,塔可夫斯基的长片《乡愁》想必是颇有竞争力的一部作品。影片斩获1983年戛纳电影节最佳导演奖、普通评审团奖等一系列荣誉。片名在西语中写作“nostalgia”,由两个希腊语词根nostos(回家)和algia(病痛)组成。这种构词方法恰好道出了乡愁的本质。乡愁可不就是一种病吗?它渗进骨髓,绵延终生。

影片和“离乡”有关。俄国诗人安德烈在女翻译的陪同下,前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克,并被那疯狂下的深意深深吸引。诗人游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔,种种情愫混杂而纠缠,化为他终生无法排解的乡愁。电影内外的故事出奇得相似。1983年,塔可夫斯基在意大利拍摄完《乡愁》,即不再重返苏联,三年后,逝于巴黎。

怀念故乡是《乡愁》最表层的信息符码。“露从今夜白,月是故乡明。”故乡的一草一木、一砖一瓦,总是牵动着我们的情思。会思念故乡的人往往是不在故乡的游子,当加上了一层回忆和反刍的滤镜后,故乡成了一个世外桃源般的避难所。美好然而虚幻。故乡也会有“浮粪四溢的墟场”、“拥挤不堪的车厢”和“阴沉连日的雨季”,令人失望,但韩少功在《我心归去》中说,故乡区别于旅游景点的地方在于它包含了你的血、泪和汗水,无论如何,它是我们生命中的一部分。

由此可见,在《乡愁》中,当安德烈背井离乡,彷徨于异邦时,他内心的缺失是何其强烈,无家可归感或者说失根感萦绕在他周围的每一处空气中。毕竟不是所有人都可以如东坡一般和山间之明月清风握手言和。他所寻访的作曲家贝留佐夫斯基是位真实人物,他被庄园主派往意大利学习音乐,并在那里举办多场音乐会大获成功。但他最终经受不住乡愁的折磨,回到了农奴制的俄国,不久悬梁自尽。安德烈同样饱受乡愁之苦,异国他乡使他深知自己不过是天地过客,不断袭来的亲人面孔和对家乡的记忆使他思虑重重、忧心忡忡。这也使得影片的诗情画意不至于沦为轻浮。

塔可夫斯基在《雕刻时光》中谈及创作初衷:“我想拍一部关于俄国的乡愁,一部关于那影响着离乡背井的俄国人、我们民族所特有的精神状态的电影。”这一论述也说明,思乡并非塔可夫斯基试图传达给观众最核心的东西,从怀乡散射出去的更多哲学性、宗教性的深沉思考更是塔氏的匠心所在。

《乡愁》里有一幕场景极具宗教意味,在罗马广场,疯子多米尼克站在大理石塑像上,笨拙地往自己身上浇上汽油,尝试了数次才成功把衣服点燃,当场自焚。那一刻,众人眼里的疯子是唯一清醒的孤独先知,也是一个无所畏的殉道者。“这是怎样的世界啊,要让一个疯子来说出真相,你们不感到羞愧吗!”多米尼科有强烈的救世情结,他认为末日即将来临,但无知的人们却一步步滑向堕落的泥淖。

“你们的眼睛正看着深渊,正坠入其中。自由是无用的,你们没有勇气去弄懂疯子,不和我们为伍就是你们所谓的健康。是谁将世界带到毁灭的边缘?人啊,你们听好:在你们体内,是水、是火、是灰烬、是骷髅!”

这是谶语,也是现代启示录。技术与理性的扩张伴随着人类的精神危机和文明的失落。

塔可夫斯基自言“乡愁缠绕一生,直到永远”,显然,这里的“乡愁”并非一般意义下对具体的家园的怀恋,而是更加形而上的东西。拯救末世是贯穿他创作生涯的情结。多米尼克恍如他的化身,他向人群疾呼:“我们一定要回到昔日之所在,回到生命的根基。”他找不到其他救赎之途,只能用自身的肉体抵抗污浊堕落的现代世界,他轰然倒地的刹那,世人仍在纵情歌舞。贝多芬的《欢乐颂》在广场上回旋,这是塔可夫斯基献上的满腔敬意。

安德烈作为多米尼克唯一的朋友,继承了他的信仰——如果有人能擎着一株烛火走过当地的温泉,而烛火不熄,世界将会得到拯救。这一秘密巫术造就了影片最后长达七分钟的长镜头。安德烈点燃蜡烛,艰难地跋涉于干涸了的圣·凯瑟琳温泉,那寓意希望和拯救的烛火在风中摇曳,一次次熄灭,又被一次次点燃,这个长镜头令观者揪心,时间一分一秒过去,诗人终于成功穿越了温泉池,然而自己也因心脏病永远倒下。失落的文明能否被重新唤醒?亘古的黑暗能否被照亮?没有答案,只有潮湿的雾气不愿散去。——“我就是那蜡烛,/在盛宴中消亡,/天明后收起一地的烛泪。”

塔可夫斯基曾说他的电影里没有任何一位英雄,但总是有些人的力量来自其精神信念,他们承担了及于他人的责任。安德烈和多米尼克都是如此,被迫流亡他乡的落魄诗人和世俗意义上的疯子,在人设上就缺少英雄的基因,但良知的力量引领着他们,因此他们得以看到众人看不到的东西。尽管诸神遁去,神性之光熄灭。

“今天没有在每一个行动中都很完整的人了,人总是分裂成不相关的碎片,审美的碎片去看芭蕾,宗教的碎片去做弥撒,实用的碎片去谋生计。”奥登在《希腊人和我们》中的论述似乎在宣告希腊时代或者说人类的伊甸园时代的不可复得。塔可夫斯基说安德烈“无法撑过他自己的心灵危机,无法‘矫正’那对他而言也显得‘支离破碎’的时间。”他只能死去。

破碎的时间,分裂的心灵,这不是安德烈的个体状态,而是现代人的普遍生存困境。江弱水援引海德格尔的理论阐释了现代人的分裂:人被抽离了存在的基础,脱离了自然,剥落了天真,失去了主体与客体的和谐统一,在这个被进步观念和技术手段重新结构的世界上虚浮不定,游荡无归——无根即为乡愁。

塔可夫斯基在《雕刻时光》里很清楚地论述了创作意图。“《乡愁》的主要目标是描绘一个人处于一种与世界、与自己深切疏离的境况,无法在现实和他所渴望的和谐中找到平衡,由于远走他乡以及世人对于完整存在的思慕,使他陷入一种乡愁的状态中。”人类彻底告别了过去,任何逃往田园诗、希腊诸神、牧歌时代的幻想都是幻想,是自欺欺人。“返乡之路如此玄远,人类根本上就无家可归。”更悲剧的是,即便是还了家,依然还在无家的感觉之中。

塔可夫斯基之所以成为大师,不在于一堆奖项,而在于他有大师的胸怀和眼界,有对全人类终极性生存困境的关怀。这一点和“大庇天下寒士俱欢颜”的杜甫惊人的相似。果然伟大的心灵总有共鸣之处。在这个不可阻挡的乡愁时代,让塔可夫斯基的电影,引领我们走向还乡的路,最后让我们回家止歇,那里有人类文明和良知的汩汩清泉。