七、思想灯盏

知识分子的话题,在也夫心中,既饱含甜蜜也充满辛酸。饱含甜蜜,指的是也夫成长的过程中,知识分子研究,是他自己学术的酵母,以后的信任研究、城市社会学、消费社会学包括代价论,都蕴含了也夫在知识分子研究中信从的理念、研究的方法和具体的路径。注意到一个学者自身成长的内在逻辑,是很有必要的。令人感慨不已的是,也夫最早进行的学术生长点,倒是成长最慢的,1988年写好的东西,直到2004年出版面世。16年的漫长跋涉,足可以消磨一个学者的锐气,但并不能改变一个学者的性情。从知识分子研究出版的艰难,一方面印证也夫的洁癖,同时见证知识分子的艰辛,农夫之所以是幸福的,就在于收获的喜悦,知识分子研究,可以说一度时髦的显学,竟可以让也夫岁月蹉跎。

历史如此吊诡,也夫的知识分子研究,历经辛酸的跋涉,终于由中国青年出版社出版,这是2004年初的事情。南方周末主办的《南方人物周刊》于当年5月份试刊,2004年9月8日出版不足半年的周刊,制定了影响中国知识分子50人的榜单,公共知识分子终于浮出水面。2002年我与陈远学友探访山西的学术朋友,在智效民先生的客厅中,提出当代中国学术地图的概念,曾经尝试开出一张名单,巧合的是,与影响中国知识分子50人,可以说是所见略同。不同的是,学术地图,毕竟体现学术成就。

知识分子之所以能够成为公共知识分子,就在于知识分子有一种独特的秉赋,可以持续关注、关心、关怀任何政治、经济、文化、社会问题,而这些问题并不一定是知识分子所必需面对的,也就是说知识分子是牛虻。学术领域属于象牙塔,社会领域属于十字街头。知识分子徘徊于象牙塔与十字街头之间,铁肩担道义,妙手著文章。

也夫最早的学术兴趣就是知识分子研究,恐怕不仅仅是把这种研究作为一种职业,而是为了达致知识分子之自觉。也夫经常援引西哲的话语,认定知识分子属于终生都处于一种悬置状态,对于终生处于悬置状态的知识分子来说,大学也许是最好的社区。在也夫看来,大学有精力旺盛、朝气蓬勃、狂飙突进的年轻学子,大学教授整天生活在这种“半疯”学子的周围,师生辩难切磋,所以,终其一生,知识分子都会处于一种“疯狂”的精神状态,这种“疯狂”具有“虽千万人,吾往矣”的风流,“怀疑一切”就是知识分子的座右铭。所以,大学是养育公共知识分子的最佳土壤,具有最合适的气候、温度和湿度。

至于社科院、政府调研部门,都不是知识分子合适的社区,因在在这些部门,很少见到师生之间的交流切磋,而且年轻人也不够多。也夫1982年从社科院研究生院毕业来到北京社科院,后来调到中国社科院。1998年以后,才来到中国人民大学,2004年调入北京大学,这时候已经48岁了。也夫来到适宜的知识分子的社区,有点迟了。否则,也夫在培育学术种子上,能够取得更大的成就。

当然,也夫也曾经进行过多种尝试,既然很早就已经边缘化了,也夫是很不甘心的。也夫破门而出,主持中央电视台东方之子的节目,成为实话实说的总策划,不要说也夫有洁癖,就是也夫没有洁癖,也不能够适应中央电视台那种理念和机制的。也夫对于体育具有高度的关注,经常评论足球和奥运会,应该说,这些评论,文化含量并不低,但是,评论足球,不需要更多的文化和理性,而是幽默与激情。也夫部分名声是从评论足球和主持节目中获得的,但是,在我看来,也夫即使不做这些评论,无损于也夫作为独立知识分子的光芒,甚至可以说,也夫沉迷于体育评论,并不是一件特别经济的事情。球迷们也不大认可也夫的评论。知识分子也觉得也夫整天弄这个,有点不务正业。当然,他们不明白,也夫是一个游戏人,只要认为好玩、有趣,哪怕有点自我摧残的味道,也在所不惜。

也夫对于费边社非常钦慕,喜欢温和、独立、宽容,他认为中国最具有费边社风格的就是“天则”。也夫对于中国社科基金制度、对于学术评价机制,失望到了极点。但是,还是抱着知其不可而为之态度,不断进行着质疑、批判,但是,也夫的批判,往往带着极大的建设的眼光。当然,也带有一点乌托邦的精神。比如也夫要批判轿车文明、批判消费主义,带有浪漫主义色彩。

中国知识分子曾经饱经风霜,也夫作为最早研究知识分子的一代学人,感同身受。但是,也夫的可贵之处,在于不仅研究知识分子,而且作为知识分子的一分子,从来没有放弃抗争。上世纪80年代,第五代学者登上历史舞台,随着90年代的到来,知识分子分化、排列、组合。惊异地发现,20年来,也夫的身影一直在公众的视线之内。所以,在公共知识分子50人里面,也夫十分特立独行,与李银河、杨东平成为影响中国的社会学家。

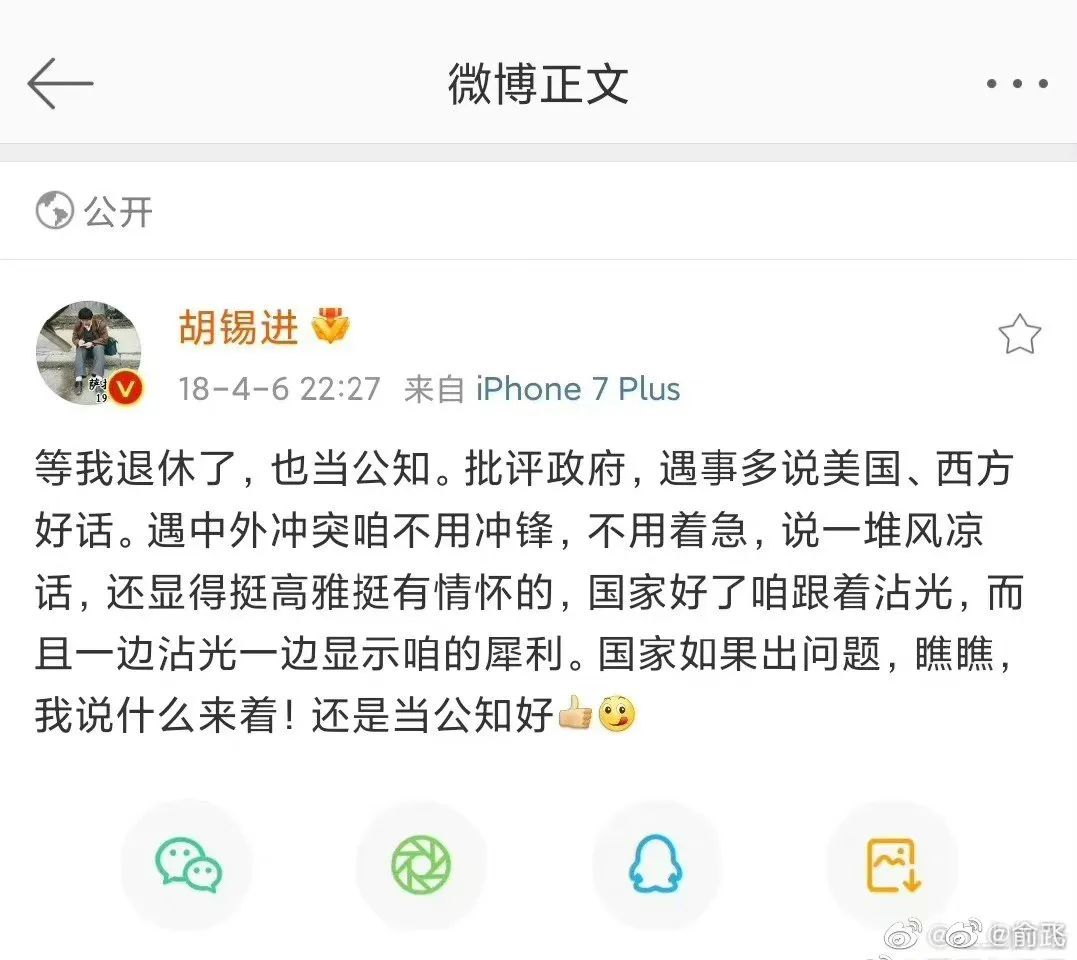

笔者对当代大陆的知识分子,十分失望,所谓影响中国的公共知识分子,也不大成立。《南方人物周刊》评定的公共知识分子50人,体现浓厚的“意图伦理”。

这也是也夫的困惑。所以,远在异国的弟子发来贺信,祝贺老师成为影响中国的50名公共知识分子,也夫觉得莫名其妙、哭笑不得!中国社会成为这个样子,发展到这种地步,如果是这50个人影响的结果,在也夫看来,惨了点。

笔者也是这种看法。中国要搞市场经济,不是吴敬琏和茅于轼呼唤来的;中国要依法治国,不是张思之、江平呐喊来的;中国要搞和谐社会,更不是李银河、郑也夫提出来的。一句话,所谓影响中国的公共知识分子五十人,充其量,改革开放产物而已。离开改革开放的大背景,再出活的知识分子也无益。

出活的知识分子只是大时代的小点缀而已,如果看不到这一点,就没有办法进行下一步的讨论。每当看到或听说某某先生推动了某项改革事业的进展之类的大话,只是觉得感伤,还有这么天真烂漫的人物,着实可爱,可爱得很!

此种看法,对知识分子的贡献,难道带有虚无主义的色彩?非也。如果这些知识分子能有这么大的能量,何至于中国的政治、经济、文化、社会,如此不上轨道?再说了,既然具有改造社会的力量,怎么知识分子自己的社区,竟然也如此污秽不堪?

也夫被人看作“老愤青”,对于知识分子在中国社会的地位和作用,具有理性的清明。但是,也夫乐于扮演公共知识分子的角色。既然不能影响中国,为何还要乐此不疲地扮演公共知识分子的角色呢?也夫自己是这么说的:“我知道对于影响中国,我没有积极的功能。但还是以为,略有一点消极的功能。”不是所有的公共知识分子能够具有这样的认识,“这消极的功能就是平衡社会管理者的力量。不让社会的实践吞噬舆论,抵抗宣传的声音催眠大众。很可能政策和社会生活依旧,但是我通过自己的声音,显示了一个不被催眠的人的存在,促进多样化的思想生态。”

难道影响中国的公共知识分子,一点积极的作用都没有?也不至于如此悲观。也夫来到学校教书之后,感受到“大鱼前导、小鱼尾随”的快乐,所以,也夫说,我只能影响我的学生。其实,公共知识分子,影响的并不是自己的学生,在公共知识分子的背后,有许多双注视的眼睛,晚辈多么渴求自己能够被人文主义的光芒照亮。

所以,公共知识分子影响不了中国,没有什么可以悲观的,但是,公共知识分子是无数后生的灯塔。智慧的光芒,人性的光芒,他们自己都不知道,对于晚辈是何等可贵?

这个时代,上苍给公共知识分子的礼物——互联网,通过网站和博客,真正的知识分子扩展了自己的课堂,能够进行对话与交流的,已经不限于传统的课堂,这是一件多么令人欣慰的事情!

多少个夜晚,与可爱的学友,一起探讨具有关怀的知识分子,逸闻趣事、喜怒哀乐,津津有味的谈论着,乐而忘倦。这是为什么?因为思想的黑夜比白天多,需要榜样慰藉我们的心灵,启迪我们的思想。石家庄如此荒僻孤寂的小城,还能够呆下去,就是因为总是能遇到读书种子,知识分子的光芒总是能够照亮他们的内心,还有什么比照亮人心、温暖心灵更加让人激动不已的呢?

真正的知识分子,在我们的时代,是一盏灯,充满人文关怀和理性清明的灯塔。

为什么社科院、党校、军校、政策研究部门这些地方容易说官话呢?无它,因为经常面对的是官员。大学知识分子,其实,顺应官话的不在少数,甚至可以说是绝大多数。但是,大学毕竟要与学友进行交流,无论学术讨论会,还是讲座和演讲。这种场合说官话,就有点困难。说假话、套话、场面上的话,可能吗?真正的知识分子,都是说人话的,但是,说人话并不是一件容易的事情,背后也有一些眼睛在默默注视着你,随时准备抓你的小辫子,给你扣帽子,打棍子,所以,大学里面真正的知识分子,过得并不舒心。

简单平凡朴素的真理,找寻起来,为什么那么艰难?由于无处不在的恐惧和谎言。所以,对于大陆真正的知识分子,必须具有高度同情的理解和温情的敬意。真正的知识分子,是我们社会的良心,散发的人性的光芒,温暖着很多人。如果有一天,郑也夫、贺卫方先生老去,北京万人空巷,就像牺牲的英雄一样,获得市民高度的尊重。才可以说,中国产生了公共知识分子。

知识分子渊源于俄国斯,俄罗斯的文化人承担起思想启蒙、文化建设的职责。托尔斯泰、别林斯基,灿烂群星照夜空,他们是俄罗斯漫漫长夜中的文化守夜人。俄罗斯在知识分子的劳作下,终于迎来文化黎明。知识分子本身并不从属于某个阶级,可以说是一个阶层,他们可以是作家、艺术家、思想家,可以是面包工人、小炉匠,也可以是公爵、贵族,但是,他们都可以担当道义,成为社会的良心。所以说,知识分子,本身具有公共职能,站在公共的立场,尽管他们自身是独立的。

俄罗斯的知识分子都具有坚定的信念和强烈的信仰,追寻真善美,与假丑恶进行斗争,哪怕面临牢狱之灾,在所不惜,大义凛然。俄罗斯的知识分子,为什么具有如此高洁的品质?甘当普罗米修斯,盗取天火,照亮俄罗斯的夜空。不管是什么时代的沙皇,都不能将知识分子彻底打垮。

1978年之后,具有实用价值的知识分子,才是比较出活的;没有使用价值的依然生活在角落和边缘。政治学家、法学家、经济学家、社会学家,都不是通过“画图”就能够出活的,社会科学家要“看图说话”,自由表达的空间,就和空气同等重要。

社会科学的四大学科,法学和经济学繁花似锦,这些都不是法学家和经济学家的作用,而是随着社会的开放程度,“市场经济”和“法治社会”已经成为政治口号,学术禁忌就大大减少,政治学家和社会学家就没有这样幸运。

孙立平先生是当代中国出活的社会学家,也夫的好朋友。孙先生曾经提出“体制性的拘谨”,比较深刻地描绘当代中国的政治生态。从大历史来看,也许这种恶劣的表现正是历史前进的杠杆。“体制性的拘谨”,在中国学术界依然成立。学术界“体制性的拘谨”有哪些表现呢?官话、套话、场面上的话,一点不比官场少,有时候,甚至比官场还要多。学者说话、演讲、讲座、上课、报告、文章,特别时尚。学者争取的学术课题、项目、基金,学者紧跟政治时尚,决不越雷池一步。政治学、社会学,甚至没有形成基本的学术话语,学术著作和论文,面目可憎、语言乏味、陈陈相因。大部分政治学家和社会学家用极大的力量,印证和维护政治家的言行。

因为,很早以前,知识分子就已经大势已去,所以,只能够顺天应人、顺势而为。学术的自主性早已荡然无存,哪里还会有学术尊严!

上过当、吃过亏,舆论一律。30年来的社会变迁,在一些领域,已经存在多种声音,似乎印证进入“学术自由”的时代。其实,细细想来,在不关紧要的地方,确实有多种声音,但是,在至关紧要的地方,社会依然充斥一种声音。

是该认真思考一下:知识分子,何以安身立命?

耍Q-耍出你的范儿_分享你的福利

耍Q-耍出你的范儿_分享你的福利